医療現場には様々な業務がある。

その切り出し方や組み立て方によっては、多くの障害者のチャレンジが可能となる。

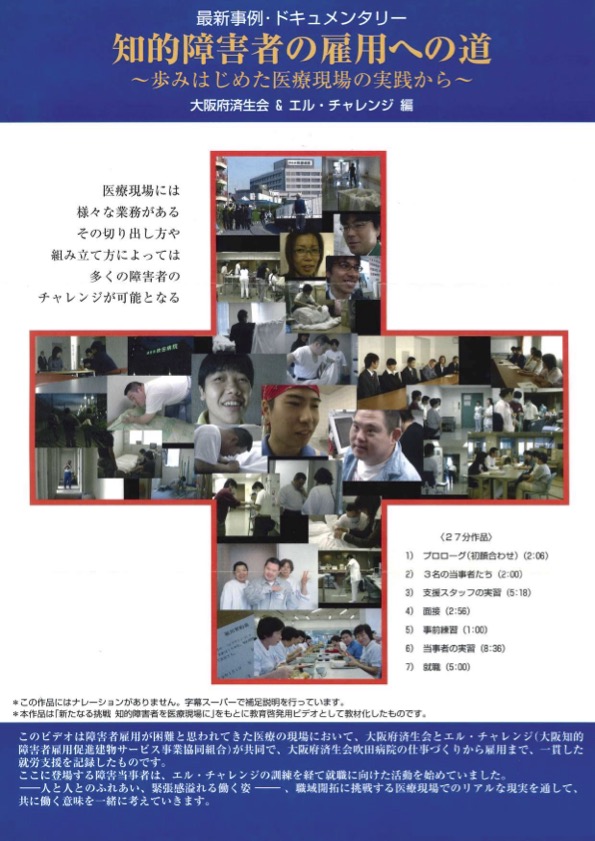

〈27分作品〉

1)プロローグ(初顔合わせ)(2:06)

2)3名の事者たち(2:00)

3)支援スタッフの実習(5:18)

4)面接(2:56)

5)事前練習(1:00)

6)当事者の実習(8:36)

7)就職(5:00)

■支援スタッフ(ジョブコーチ)による仕事づくり

医療現場の中にはたくさんの仕事があります。

そこから、どの部署にどういった仕事があるのか抽出する作業を行います。

■当事者実習に入る前の支援スタッフによる実習

作業の中で幾つかの危険なテーマや難しい課題等を、どのようにこなしていくのか。

抽出した作業の中から、事者の特性を考えながら作業を組み立てていきます。

また、病院側も関係スタッフの障害者雇用に対する理解が必要となってきます。

■当事者実習

支援スタッフが組み立てた作業をマニュアル化し、作業していきます。

この時、病院側・当事者側の双方がいろいろな思いをもって実習を行います。

今回は、本人との接し方など、病院側が不安に感じていることを取り除き、

また、事者自身が抱えている仕事に対する希望や、得意・不得意など、

それぞれの思いを発見できる良い契機となりました。

■就職

いよいよ本番。やっとの思いで就職の日がやってきました。

この日からは病院スタッフとして作業を行います。

■就職後(定着支援)

支援スタッフは就職後、暫くの間、集中的に職場定着に向けた支援を行います。

その後、徐々にフェードアウトし、就労継続に必要な援助を病院スタッフから引き出せるようにサポートします。

病院スタッフと支援スタッフ、また当事者とのコミュニケーションの大切さが問われる場面です。

■全体を振り返って

病院の中では、障害者雇用がきっかけとなり、それぞれの職員の意識や仕事の進め方などの変化が生まれていきます。

ナースステーションの清掃でも、医師や看護師など、病院全体のフォロー体制がバリアフリーな職場環境を作り出していくことに。