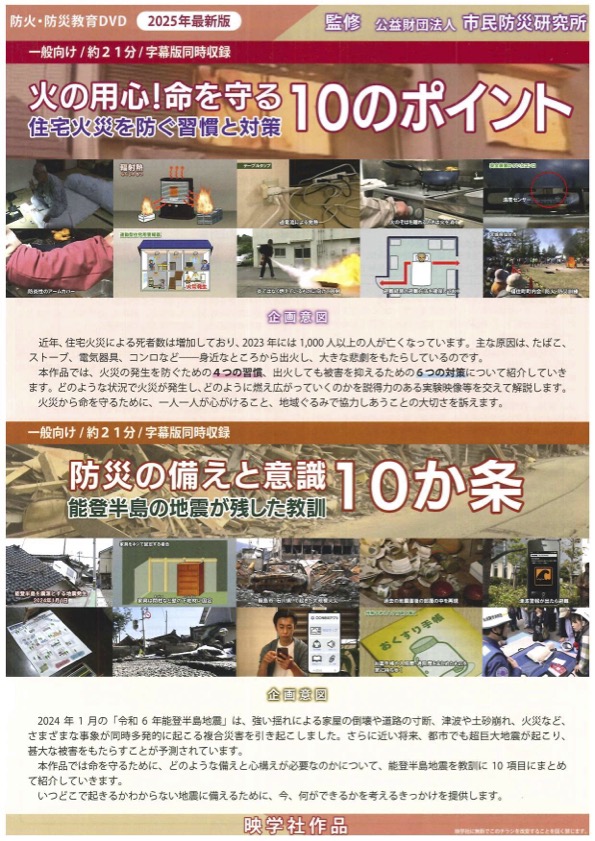

企画意図

2024年1月の「令和6年能登半島地震」は、強い揺れによる家屋の倒壊や道路の寸断、津波や土砂崩れ、火災など、さまざまな事象が同時多発的に起こる複合災害を引き起こしました。

さらに近い将来、都市でも超巨大地震が起こり、甚大な被害をもたらすことが予測されています。

本作品では命を守るために、どのような備えと心構えが必要なのかについて、能登半島地震を教訓に10項目にまとめて紹介していきます。

いつどこで起きるかわからない地震に備えるために、今、何ができるかを考えるきっかけを提供します。

1. 住まいの耐震性を確認

地震で命を失わないためには、自分の住んでいる家が倒壊しないようにしておくことが重要だ。

2. 家具の転倒・落下・移動防止

家具が倒れてきても下敷きにならないよう配置を工夫すること、しっかり固定することが被害を減らすことにつながる。

3. 出火防止と初期消火

能登半島の地震の後、輪島市で発生した火災の消火活動は困難を極めた。地震の後は、まず出火を防ぐこと、出火した場合でも初期消火をすることが大切だ。

4. けがの防止対策

地震が起きると、停電することがある。暗闇の中で歩き回るとけがの原因になるため、懐中電灯やランタンなどの照明器具をすぐに使える場所に備えておく。

5. 津波対策

津波から命を守るには、早く高いところに逃げること。

しかし、倒壊した家屋に閉じ込められてしまうと、津波から逃げることもできなくなる。家屋の耐震化は津波対策としても重要だ。

6. 地域の危険性を把握

自分の地域でどのような危険があるのかを把握するには、自治体などが出しているハザードマップが役に立つ。

日頃から自分の住む地域のハザードマップを確認しておく。

7. 家族の安否確認

大地震発生後は、安否確認をしたくても固定電話や携帯電話がつながらなくなるおそれがある。

災害用伝言板(web171)を利用し、別々の場所にいる家族が安否確認する方法を見ていく。

8. 非常用品を備える

いざというとき必要なものは、常に身につけておく。

日頃から災害時に役立つアプリをスマートフォンなどに入れておき、確認しておこう。

9. 災害関連死を防ぐ

お薬手帳や、入院歴・通院歴をまとめたものを常に持ち歩くようにすると、緊急時に医師が病状を知る手がかりになる。

10. 防災知識を身につけ、防災行動力を高める

命を守るためには、日頃から新聞やテレビ、インターネットなどで防災に関する情報を収集し、知識を身につけておくこと。

防災訓練に参加し、必要な技術を身につけておくことが大切だ。