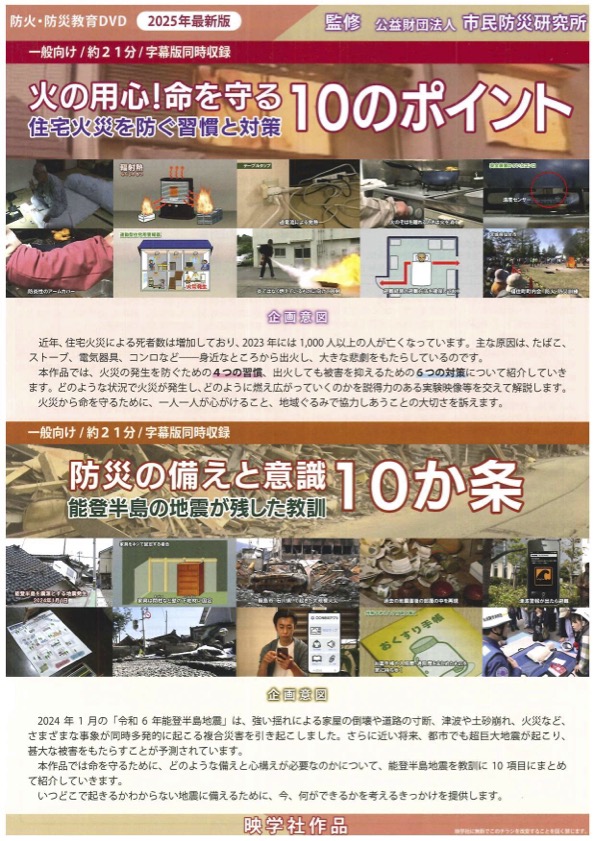

企画意図

近年、住宅火災による死者数は増加しており、2023年には1,000人以上の人が亡くなっています。主な原因は、たばこ、ストーブ、電気器具、コンロなど ― 身近なところから出火し、大きな悲劇をもたらしているのです。

本作品では、火災の発生を防ぐための 4つの習慣、出火しても被害を抑えるための 6つの対策 について紹介していきます。

どのような状況で火災が発生し、どのように燃え広がっていくのかを、説得力のある実験映像等を交えて解説します。

火災から命を守るために、一人ひとりが心がけること、地域ぐるみで協力し合うことの大切さを訴えます。

4つの習慣

1. 寝たばこは絶対にしない

たばこの火は、炎が出ずに燃え続け、その間に有毒な一酸化炭素が発生し続ける。気づいたときには、すでに一酸化炭素中毒で避難することが難しくなっていることもある。

2. ストーブの周りに燃えやすい物を置かない

燃えやすい物がストーブの近くにあると、何かのきっかけでストーブに接触して出火することや、輻射熱から火災になることがある。

3. コンセントの埃を掃除し、不必要なプラグは抜く

長い間電源プラグをコンセントに差し込んだままにしていると、たまった埃が湿気を帯びて通電状態となり発火し、火災の原因になる。

4. コンロを使うときは火のそばを離れない

コンロで多いのは、天ぷら油を使う揚げ物調理中の火災。天ぷら油から発火すると、火柱が高く上がり、消火するのも簡単ではない。

6つの対策

1. 安全装置の付いたストーブやコンロを使用

障害物センサー搭載のストーブや温度センサーのついたガスコンロなど、安全装置の付いた機器を使用することは、火災を防ぐために有効な対策のひとつである。

2. 住宅用火災報知器を設置し、定期的に点検・交換

素早い消火・避難につなげるために「住宅用火災報知器」の設置が義務づけられている。報知器は古くなると火災を感知しなくなることがあるため、定期的な点検や本体の交換も必要だ。

3. 寝具・衣類およびカーテンは防炎品を使用

防炎品にはエプロンやカーテン、布団など様々なものがある。こうした防炎品を使うことで延焼を抑え、人的被害を減らすことにつながる。

4. 消火器等を設置・確認

住宅用消火器には、火災の種類に応じて「適応火災」が絵で表示されている。どの火事に使える消火器なのかを確認して設置する。

5. 避難経路と避難方法を常に確保

煙により視界が遮られると、よく知っているはずの家の中でも方向感覚を失い、逃げ場を失ってしまう。避難経路と避難方法を常に確保し、日頃から備えておく。

6. 地域ぐるみの防火対策

火災の被害を最小限にするためには、地域ぐるみの防火対策が重要となる。日頃から交流し、信頼関係を築いておくことや、地域の防火・防災訓練に積極的に参加することも大切だ。