ふたつの被差別体験

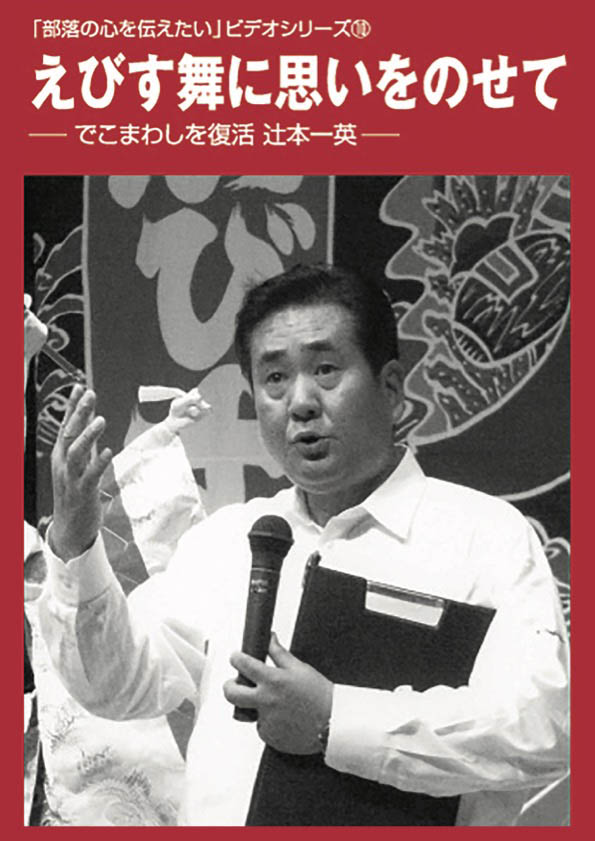

辻本一英さん(55歳・徳島市国府町)は、被差別民の生活文化や伝統芸能の調査研究と掘り起こしのとり組みをライフワークとしている。地域では、自主夜間学校(識字学級)、芝原生活文化研究所などを主宰しながら、阿波木箱廻しを復活する会の仲間とともに、講演活動を精力的にこなしている。

辻本さんが初めて受けた被差別体験は、小学生のとき。同級生の家で「部落の子は早う帰り」「もう来んでいいよ」と追い返され、家に帰って母の背中で号泣した。その時の母の悲しい表情が今も脳裏に焼き付いている。「部落で子を産んだ母親の最も悲しい顔だ」と辻本さんは語る。

高校時代には進路について苦しむ。朝星夜星で働く両親の助けになればと県内での就職を希望するが、部落差別による就職差別が立ちはだかった。安定した企業や銀行などには、被差別部落出身者は就職が困難であった。差別の壁を前にした辻本さんは、部落に生まれたことを「情けない」「恥ずかしい」「つらい」と受けとめ、社会通念として存在した部落のマイナスイメージをそのまま呑み込んだ。そして18歳でふるさとを捨て、東京に出ていった。

大学卒業後、臨時教員時代に同和教育と出会った辻本さん。長い葛藤の時代を経て、ふるさとで部落解放運動にとり組む。後輩たちは、かつて自分が歩んだ「負の道」を歩もうとしていた。彼らと共に学ぼうと「高校生友の会」を組織し、ふるさとの歴史や文化を聞きとりしていった。それは「それぞれが自分探しの作業」であったと辻本さんは語る。

⸻

伝統芸能の掘り起こし

辻本さんの講演は、門付け芸の阿波木「三番叟まわし」や「箱廻し」と共演することが多い。奈良・宇陀市での講演会では、えべっさんと大黒さんの祝福芸から幕が開いた。演じるのは中内正子さんと南公代さん。

かつて被差別民が担った正月の祝福芸と大道芸を、木偶を操って実演する。「三番叟まわし」や「箱廻し」は庶民の暮らしに根付き親しまれた伝統芸能であった。しかし、経済の高度成長期を境にほとんどが姿を消してしまった。それらの文化は「負の遺産」として子孫に伝承されなかったという。

辻本さんの祖母は「えびすまわし」「大黒まわし」で門付けした芸人であった。「祖母の木偶が、同和対策事業の陰で川に流された」という事実と向きあった辻本さんは復活にむけ立ちあがる。その作業の中で、四国を代表する祝福芸「三番叟まわし」を伝承し、ふるさとの「えびすまわし」「大黒まわし」を復活することができた経緯を語りながら、「差別の不合理」と「被差別民のアイデンティティ」を解説する。

福岡県では、3カ月にわたり特別展「門付け芸の世界」が開催された。箱廻し体験教室では、親子が木偶操りを楽しんだ。見て、聞いて、触れて——辻本さんは、このような地道な営みが部落問題をはじめとする人権問題の解決につながると確言している。

阿波木の門付け芸を伝承して10年——辻本さんたちの活動は、広く深く根付こうとしている。