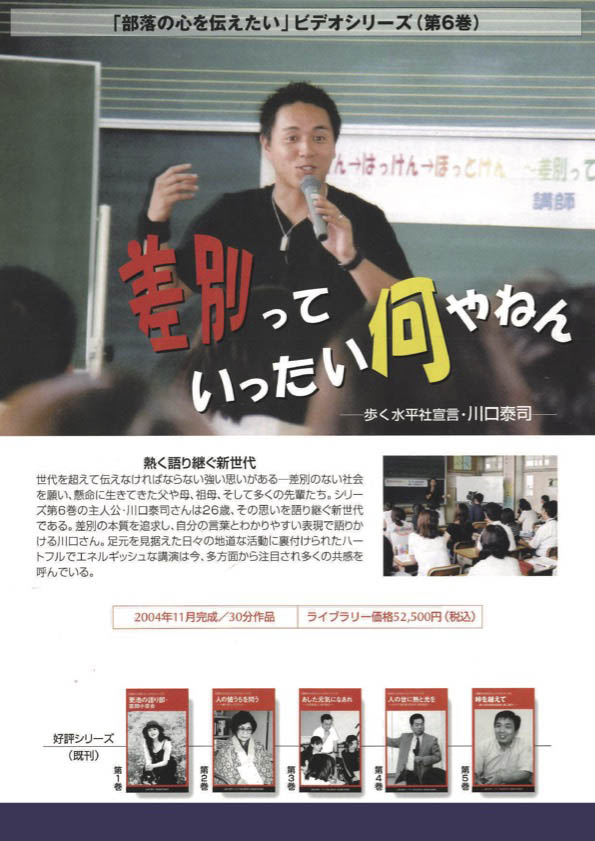

熱く語り継ぐ新世代

世代を超えて伝えなければならない強い思いがある——差別のない社会を願い、懸命に生きてきた父や母、祖母、そして多くの先輩たち。

シリーズ第6巻の主人公・川口泰司さん(26歳)は、その思いを語り継ぐ新世代である。

差別の本質を追求し、自分の言葉とわかりやすい表現で語りかける川口さん。足元を見据えた日々の地道な活動に裏付けられた、ハートフルでエネルギッシュな講演は今、多方面から注目され、多くの共感を呼んでいる。

思いを語り継ぐ

「ぼくは、ばあやんの声なき声、父や母、ムラの人たちの思いを伝えたいんですよ。なかなか外には届かない声を代わって発信して訴えていくのが、ぼくの役割かなって。」

川口泰司さんの活動の原点はここにある。川口さんは現在、大阪市新大阪人権協会に籍を置き、日々の業務や現場での活動、講演にと実に多忙な生活を送っている。一見、その姿は自らを追い込んでいるかのようでもあるが、思いの強さ、深さがそうさせていることがカメラを通して明確に伝わってくる。

「部落」との劇的な出会い直し

川口さんは1978年、愛媛県宇和島市の被差別部落に生まれた。小学校時代に「部落」と出会い、マイナスイメージをひきずっていた川口さんは、中学3年生の時、福岡で劇的な出会い直しをする。

「川口くん、部落に生まれたことを恥じとりゃせんかい。差別はする者がいるからされる者がおるんや。恥じることはない、胸はって生きんしゃい。」

識字教室の交流会に参加していたおばあさんの言葉の重さが、ズシンと心に響いた。そして家に招かれ、その生活や生きざまに接したとき、それまでの自分を恥じずにはおれなかった。この出会いと衝撃が、その後の川口さんを大きく変えることになる。

高校に入った川口さんは、土壌のない同和教育に疑問を感じ、本音で語り合う「高校生友の会」を立ち上げ、水平社宣言の全文を暗誦するなど、解放への道を一歩一歩進んでいった。

バッチリ・スタディ教室

大学卒業後、仲間と始めた日之江地区での学習会。課題を抱えた中学生をサポートするのは、地区の青年や学習会の卒業生、友人など10数名のボランティア。

足元を見据えた地道な活動こそ最も大切と考える川口さん。人と人との確かなつながり、その安心感が揺れ動く子どもたちの心に深く関わり、ヤル気に結びついていく——それは川口さんの自らの体験を通した確信である。

相つぐ講演依頼

川口さんには講演依頼が相ついでいる。この日の講演は小学校の教職員が対象。

いつもやさしかったおばあちゃんが読み書きできなかったことに気づいたのは高校生のとき。そのことが川口さんに差別の本当の姿を発見させるきっかけになった。

そんな生い立ちや「見える差別・見えない差別」、さらにはビーカーの底にたまった泥水を例に、人権教育の必要性を強く訴えるなど、力の入った説得力ある講演内容であった。

シンポジウムをコーディネート

これまで様々な人たちから多くを学び、つながってきた川口さん。その幅広いネットワークの中から、愛媛でのシンポジウムが企画された。

テーマは「いま、同和教育に問われているもの」。尊敬する3人の先輩をパネリストに迎え、西日本各地からの多くの参加者を交えての熱い討議は、4時間にも及んだ。

決意表明をする川口さん。その姿は、同和教育に賭ける自らの思いを再確認する場となった。

歩く水平社宣言

川口さんは今、26年の人生の中で掴みとった差別の本質を本音で語りかける。

「差別っていったい何やねん」

その講演は具体的でわかりやすく親しみやすい。だから中・高校生から大人まで、世代を超えて共感を呼ぶ。

人呼んで“歩く水平社宣言”。川口さんは、部落の心をハートフルに、エネルギッシュに語り続けている。