日本では、大雨による浸水被害が毎年のように発生しています。浸水から自宅をいかに守るかは、暮らしを守る上で重要な課題です。また、高齢者や障害者などの「要配慮者」が逃げ遅れて亡くなる悲劇が相次いでおり、被害を最小限にするためには、要配慮者自身の防災への意識と、家族や地域住民による積極的な支援が欠かせません。

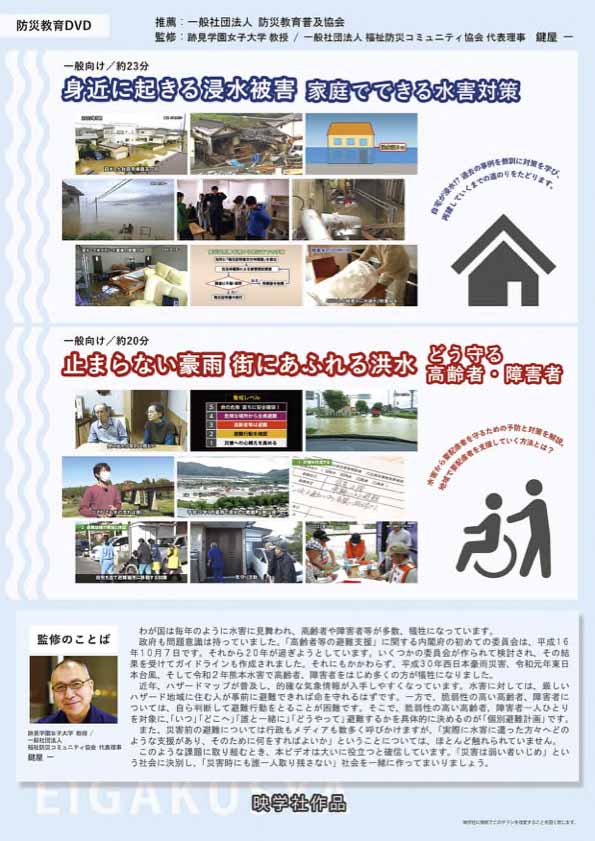

「身近に起きる浸水被害」では、浸水被害にあった架空の家族が再建するまでのストーリーを展開し、過去の水害映像、被災者の声、イラストCGなどを交えて、予防と対策を解説します。

「止まらない豪雨 街にあふれる洪水」では、過去の水害で被災した要配慮者や家族、その避難に尽力した地域の人々のインタビューを交え、予防と対策を解説します。また、地域の中で要配慮者を支援するための活動についても紹介します。災害から命を守るために、共に学んでいく一助となることを目指します。

■浸水から身を守る方法

川から少し離れた木造2階建ての家に、山田さん家族が暮らしています。大雨が降り続いており、山田さん家族はハザードマップを確認しています。

洪水の仕組みに触れながら、ハザードマップの読み方を解説します。また、「和2年7月豪雨」被災者の話を織り交ぜながら、早めに安全な場所へ避難する重要性について説明します。避難の目安となる「5段階の警戒レベル」に沿った避難方法も紹介します。

山田さん家族は間一髪、自宅が浸水する前に避難しました。浸水開始から水が引くまでの室内の様子を、実験映像や経験者の話を元に検証していきます。

■浸水後の生活再建

水が引き、山田さん家族が自宅を見に戻ってみると…2階は無事のようです。

仮住まいの確保や被害状況の撮影方法、片付けと清掃作業を細かく解説していきます。その際には地域での助け合いも重要となります。

そして、公的な支援を受けるために必要なのが罹災証明書です。申請方法や被害認定調査に関して解説します。また、いざというときのための保険についても紹介します。

■浸水被害を減らす事前の備え

自宅に水が浸入するのを軽減できる事前の備えとして、日頃から家の周囲に不良箇所がないか確認し、必要に応じて修理しておくことが重要です。

また、事前準備の一つとして、「土のう」や「水のう」の作り方についても触れていきます。