■水害時、どのような困難に直面したか?

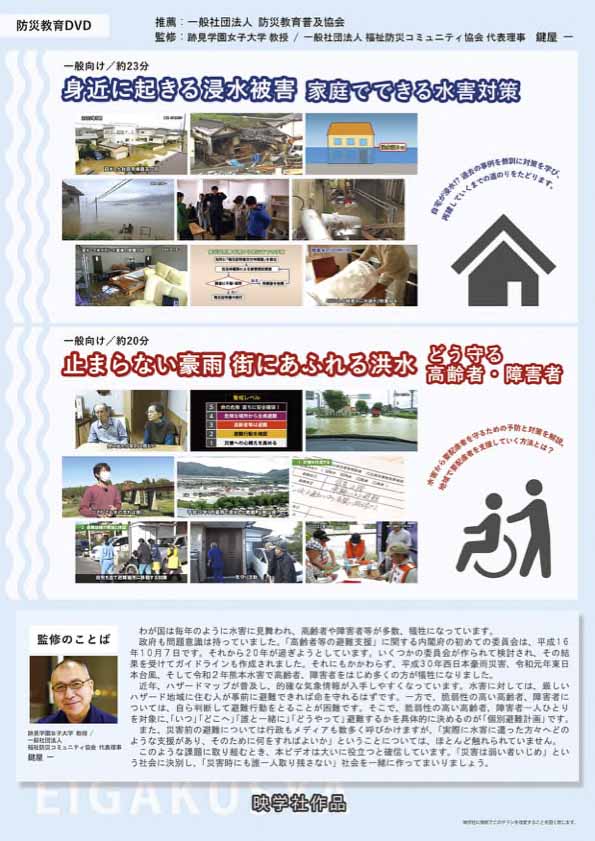

「令和2年7月豪雨」で亡くなった方のうち、約80%が65歳以上の高齢者でした。当時民生委員だった方の体験談をもとに、「正常化の偏見」(自分は大丈夫、という思い込み)について考えます。

■水害の恐れがあるとき、どう避難する?

雨の恐れがある場合、要配慮者は早めの避難行動が重要です。「5段階の警戒レベル」に沿った行動について解説しながら、最新の情報を入手したり、自主防災組織などへ手助けを求めたりする必要性を示します。

「平成30年7月豪雨」では、岡山県の真備町で亡くなった方の多くが“2階建ての家の1階”で亡くなっており、自力で2階に上がれなかった人とみられています。このような事態を防ぐためには、家族や地域の人の手助けが必要になります。

■水害から命を守るため、どう備える?

災害対策基本法の改正に伴い、「個別避難計画」の作成は市町村の努力義務となりました。専門家の話を交えながら、作成のポイントや記入方法、その訓練に触れ、地域ぐるみで避難計画を立てる方法を紹介します。

仙台市の福住町町内会では、日頃から名簿作りで要支援者を把握し、見守り活動を行なっています。秋田市にある横森五丁目町内会では、2023年7月に起きた浸水被害の際、垂直避難の呼びかけや支援物資の配布など、スムーズな連携を取りながら行なうことができました。このような地域の事例を紹介していきます。